はじめての盆栽

盆栽は「鉢の中に景色を描くこと」

園芸は栽培(葉や花・果実を楽しむ)ことを目的としているのに対し、盆栽は緑の芸術と言われます。自分流に盆栽を楽しむことも良いですが、基本的な知識を身につけると、もっと盆栽を楽しめるようになります。

ぜひ一緒に盆栽を楽しんでいきましょう!

盆栽園は一流の盆栽たちが並ぶ美術館。

盆栽には様々な樹種や樹形があり、鉢と植物が美術的に調和しているかが重要。

好みの盆栽のスタイルが見つかるお手本がきっとあるはずです。

※盆栽園にはそれぞれのルールがあるので、ルールに配慮して楽しみます。

盆栽園では盆栽を観賞するだけでなく、盆栽を購入できます。

お値段は数千円から数十万円まで様々。

盆栽園の方に育成環境や好み、予算を伝え、無理のない範囲で始めてみましょう。

植物と鉢を合わせることを「鉢合わせ」といいます。

鉢合わせは盆栽の楽しみであり、悩ましいところでもあります。

盆栽の道具や材料は園芸店やホームセンターでほとんど間に合います。

ちょっとこだわって盆栽用の道具や材料をそろえるのもいいでしょう。盆栽園や専門店で手に入ります。いい道具をそろえるのも、盆栽上達の手段です。

盆栽の種類

- 盆栽の種類

-

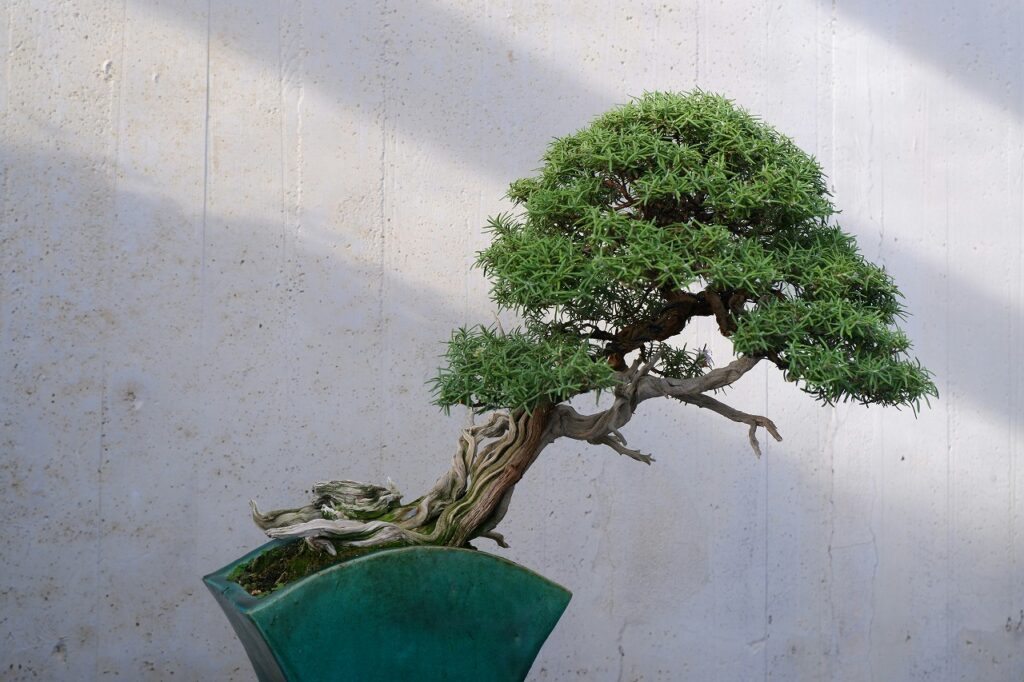

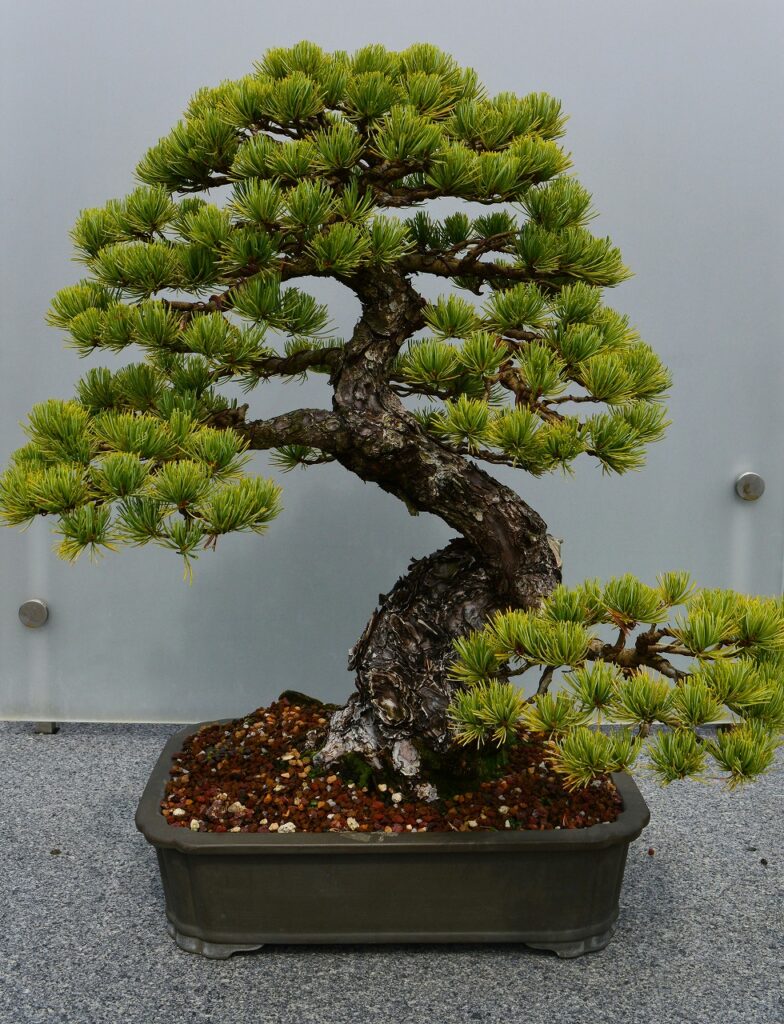

●松柏類(しょうはくるい)

盆栽と言えば、松をイメージされる方も多いかと思います。

マツ、シンパク、スギ、ヒノキ、ヒノキ、トショウ(ネズ)、イチイなどの常緑針葉樹を盆栽では松柏類(しょうはくるい)と呼びます。

強健で長寿な植物が多いことから、生命の象徴とされることが多く、とくにクロマツ・ゴヨウマツ・シンパクは松柏類(しょうはくるい)御三家として人気があります。

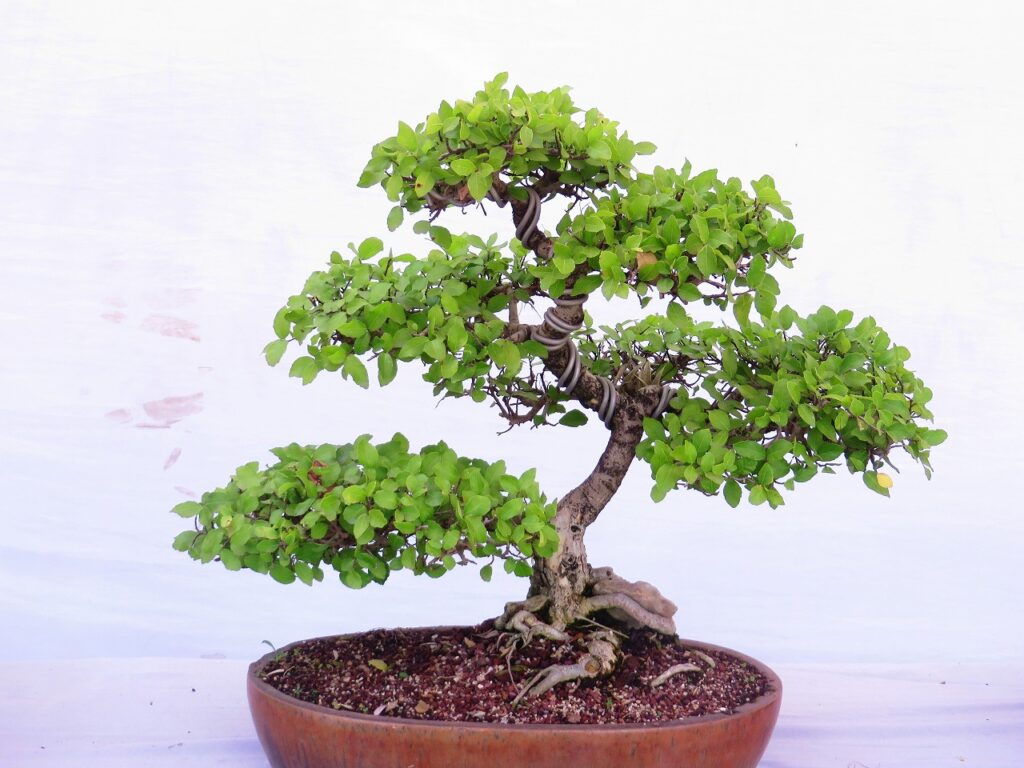

●雑木類(ぞうきるい)

モミジやカエデ、ケヤキ、ブナ、シデ類、ヒメシャラなどの落葉樹を雑木類と呼びます。

春の萌芽・初夏の新緑・夏の青葉・秋の紅葉・冬の寒樹など、四季折々の景色を楽しめます。

様々な樹形を楽しめること、丈夫な樹種が多いため、初心者の始めの1鉢におススメです。

●花もの

ウメ、ボケ、チョウジュバイ、サクラ、サツキ、ツバキなど、花を観賞する樹種を盆栽では「花もの」といいます。

花を咲かせる技術が必要ですが、松柏類・雑木類には無い、華やいだ雰囲気が「花もの」の魅力です。

●実もの

ウメモドキ、カキ、ヒメリンゴ、クチナシ、カリン、キンズ、サンザシ、マユミ、ピラカンサなど、実を楽しむものを「実もの」と言います。

春の萌芽から開花、結実と言った生命の営みを身近に感じられるのは「実もの」だけの特徴かもしれません。

果実をつけるためには受粉樹が必要であったり、人工授粉が必要な場合があったり、とほかの樹種には必要ない準備・作業が必要なことがありますが、1鉢あると盆栽の魅力がさらに感じられるかもしれません。

●草もの

草花類(くさばなるい)を盆栽風に仕立てたものを「草もの」といいます。

1種類のみを植えこむ「単植」、複数の草花を合わせる「寄せ植え」、鉢から抜いて育てる「根洗い」、コケ玉などの楽しみ方があります。

盆栽の基本樹形

盆栽には、基本となる樹形があります。「基本樹形でなければいけない」ということはありませんが、長い伝統の中で培われた基本樹形には盆栽の美しさの真髄がつまっています。

基本樹形を知ること・身につけることが盆栽の上達に役立つことは間違いありません。

- 基本樹形

-

●直幹(ちょっかん)

1本の幹がまっすぐ立ち上がる樹形です。大木の力強さを表現します。

●双幹(そうかん)

1つの株から2つの幹を出す樹形です。強くて高いほうを主幹(親幹)、弱くて低い方を副幹(子)といいます。

●斜幹(しゃかん)

左右いずれかに幹が傾いて伸びた樹形です。幹の動きの中に、安定感が出るように枝を配置することで、自然な美しさを表現します。

●模様木(もようぎ)

幹や枝を前後左右に曲げ、曲線美を意識した樹形です。

●吹き流し

海岸で潮風に吹かれたマツのように、強い風に吹かれ幹や枝が1方向になびいている様子を表現します。

●株立ち(かぶだち)

1つの株の根元から複数(奇数本)の幹が出ている樹形で、雑木林を表現します。主幹(親)と支幹の太さ・高さのバランスが大切です。

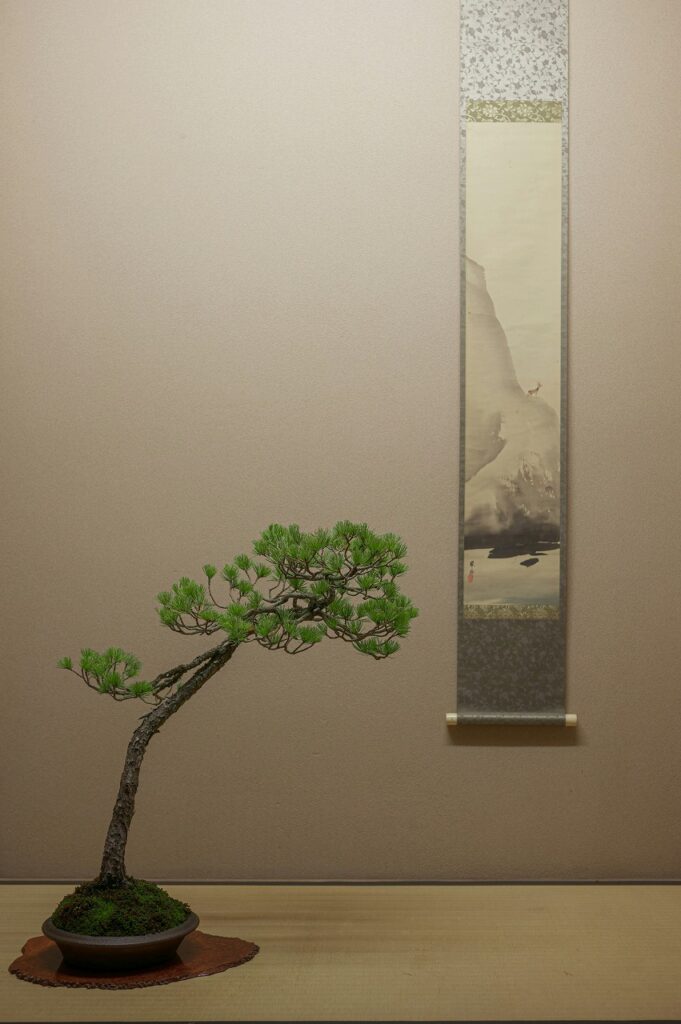

●文人(ぶんじん)

細い幹がすらりと伸び、下部の枝葉すべた切り払った樹形です。

軽妙洒脱(けいみょうしゃだつ):(言動や文章などが軽やかで洗練されている様子)な雰囲気を江戸時代の文人や詩人が好んだことから文人と呼ばれるようになりました。

●寄せ植え

5本以上(奇数本)の株を1つの株に植えこみ、森や雑木林の景色を表現します。実生苗(種から育てた苗)を活用することが多いです。

●懸崖(けんがい)

断崖絶壁に生きる木の姿・生命力の強さを表現します。

鉢縁よりも枝は下がるが、鉢底までは下がらないものは「半懸崖」といいます。

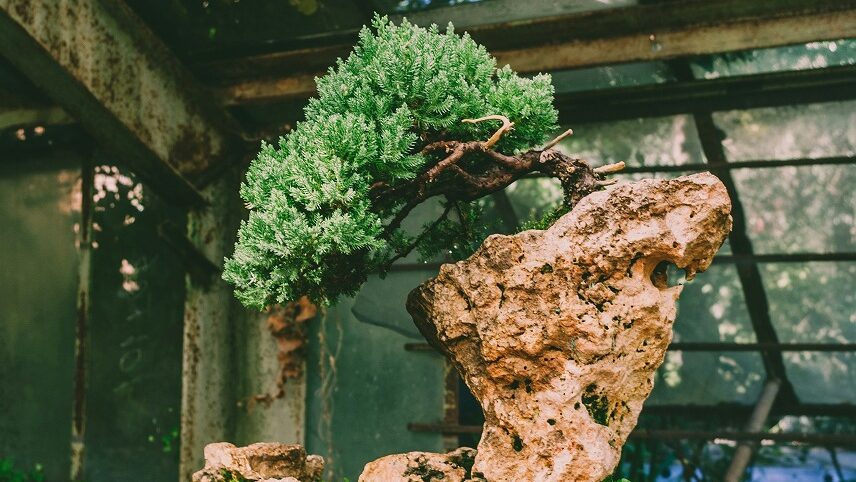

●石付き(いしづき)

天然石のくぼみに粘土質のケト土で木を植えこみ、断崖絶壁に生きる木の姿・荒々しい自然を表現します。

そろえたい道具と材料

- 最低限揃えたい道具

-

●剪定バサミ:刃先が細いほうが小回りがきく。剪定バサミで根切りを行うと、切れ味が落ちやすいため、根切りバサミと使い分ける

●根切りバサミ:主に根切りで使用する。太枝を切る場合も役立つ

●針金切り:針金成形時に針金を切るために使う。ベンチで代用もできるが枝を傷つける場合があるため、専用の針金切りを準備するのが安心

●やっとこ:ワイヤーが針金をねじったり、外すさいに重宝する。ペンチでも代用できる

●竹箸:植え込み・植え替え時に根をほぐしたり、土の間隙をなくす際に使用する。先端が細く折れにくければ、何でもよい。

●ピンセット:芽摘み、芽かき、葉透かし、除草、コケ作業で使用する。コテ付きのものが良い。

●ジョウロ:ハス口は細かいものがおススメ。銅製の物が盆栽では好まれる。

●土入れ:植え込み・植え替え時に使用する。使いやすければ何でもよい。

●鉢底ネット:土の流亡防止・防虫のために使用する。

●針金:鉢底ネットを固定したり、株を鉢に固定する根留め、針金成型に使用する。様々な太さがあるが、最初は直径1.2mm・1.5mm・2.5mm~3.0mmの3種類をそろえるとよい。必要に応じて太さは買い足す。

- あると便利な道具

-

●又枝切り:幹や太い枝、根、三又枝を切る際に使用する。こぶを作らず、きれいに切断できる。

●根かき:根鉢をほぐしたり、絡まった根をほぐすのに便利

●肥料ケース:固定肥料を鉢土の上に固定する。肥料をナメクジや鳥が食べるのも防ぐ効果もある。

●錆止め:ハサミを使用したら、水気を拭き取り、錆止めを塗ると、切れ味が落ちにくい

●切口被覆塗布剤:太い枝を剪定した際に使用する。切り口からの枯れこみを防ぐ。

用土の種類

良い用土の条件

通気性・水はけ・水持ちのバランスがよいもの。

適度な団粒構造を持っていることが条件です。

- 基本用土

-

●赤玉土(あかだまつち)

通気性・水はけ・水持ち・保肥性のバランスが良く、基本用土として使用される。極小粒を基本用土とし、底石として小粒を使用することが多い。

●鹿沼土(かぬまつち)

多孔質で通気性・水はけに優れる。赤玉土に混ぜることで通気性・排水性の向上が見込める。

酸性土壌のため、酸性を好むサツキなどの植え込みに単用することもある。

桐生砂(きりゅうずな)

鹿沼土より通気性・水はけに優れる。過湿を嫌う松柏類では、鹿沼土の代わりに赤玉土に混ぜて使用する。

- その他の用土

-

●富士砂

通気性と水持ちがよい。過湿を嫌う「草もの」の植え込み用土に混ぜて使用する。化粧砂として鉢土の表面に敷くと、シックな雰囲気になる。

●水ゴケ

通気性、水持ち、保肥性に優れる。コケ玉やコケの代わりに鉢土の表面に敷いて乾燥防止として使用する。

●竹炭

通気性に富み、余分な水分を吸収するため、根腐れ防止として松柏類などの用土に混ぜることがある。

●ケト土

石付きなどで使用する。

素材選びのポイント

実生苗から、じっくり好みの樹形に仕立てるのもよし。

基本的な骨格ができている鉢植え素材から、育成するのもよし。

成木の盆栽から、楽しむのもよし。

愛情をもって、長く向き合えるのであれば、素材は正直何でも構いません。

盆栽は緑の芸術です。芸術には個々人に好みがあり、人によって、素晴らしいと思う盆栽は多種多様です。

しかし、素質のある(元気のよい&仕立てていきやすい)素材の特徴は確かにあります。

盆栽の種類問わず、根張りが良いものを選ぶことが大切です。

- よい素材の選び方

-

●松柏類(しょうはくるい)

幹・枝・根張りの良いものを選びましょう。

マツは葉が長いものは避ける。シンパクは葉の細かいものが良い。

●雑木類(ぞうきるい)

幹の形がよく、枝や葉が細かいものを選びます。落葉期で葉が確認できない場合は、樹形や枝ぶりをよく見ます。